2007,11,23, Friday

今日は一日中アパートに籠もりっぱなしでした。

パソコン学習のために使った金額は【いまどきの数字】:日経パソコンオンライン

てっきり「パソコン本体」のために使った費用かと思っていたら、

「パソコン学習」に使った費用の統計だそうです。

私の場合だと、たまーにPCの書籍を買うくらいで普段は買わないですね。

資格関連の本や学校で使うPC関連の教科書などを全部あわせても

統計の平均値より下かと思います。

小学生の頃に初めてパソコンを触った時は、電源の入れ方など

基本的な操作だけ父から教わり、それ以外は適当に操作して覚えていきました。

途中でおかしくなってしまったときは、おかしくなくなるまで

ひたすら操作してみる…という精神で使ってましたので(^^;

いま思えば、ホームページ制作も書籍は1冊も使わずに

独学で知識を積んでいきましたし、自宅サーバもネットで

ある程度予習してから挑戦して、今のところノートラブルで稼働中。

自作パソコンは、ちょっと本を立ち読みした程度です。

私みたいなスタンスでパソコンの趣味を続けている人は結構いると思います。

もちろん書籍はあった方が効率よいですけど、自力で見つけた方が

絶対に忘れることはないですね。うろ覚えで終わらせたくない場合は

こういう地道な作業がお勧めです。出費も電気代だけで済みますよ。

パソコン学習のために使った金額は【いまどきの数字】:日経パソコンオンライン

てっきり「パソコン本体」のために使った費用かと思っていたら、

「パソコン学習」に使った費用の統計だそうです。

私の場合だと、たまーにPCの書籍を買うくらいで普段は買わないですね。

資格関連の本や学校で使うPC関連の教科書などを全部あわせても

統計の平均値より下かと思います。

小学生の頃に初めてパソコンを触った時は、電源の入れ方など

基本的な操作だけ父から教わり、それ以外は適当に操作して覚えていきました。

途中でおかしくなってしまったときは、おかしくなくなるまで

ひたすら操作してみる…という精神で使ってましたので(^^;

いま思えば、ホームページ制作も書籍は1冊も使わずに

独学で知識を積んでいきましたし、自宅サーバもネットで

ある程度予習してから挑戦して、今のところノートラブルで稼働中。

自作パソコンは、ちょっと本を立ち読みした程度です。

私みたいなスタンスでパソコンの趣味を続けている人は結構いると思います。

もちろん書籍はあった方が効率よいですけど、自力で見つけた方が

絶対に忘れることはないですね。うろ覚えで終わらせたくない場合は

こういう地道な作業がお勧めです。出費も電気代だけで済みますよ。

| パソコン関係::雑談・新製品情報 | 23:59 | コメント(0) |

2007,11,20, Tuesday

今日で学園祭の休講期間が終わります。朝食が12時、昼食が17時、

夕食が21時という感じに、生活リズムが素晴らしいことになってました(^^;

明日からは気合いを入れて大学行ってきますよー。

さて、動画を編集してエンコードするのに使う無料ソフトで

Aviutlというものがありますが、つい最近バージョンアップされたようです。

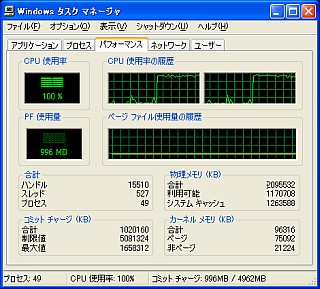

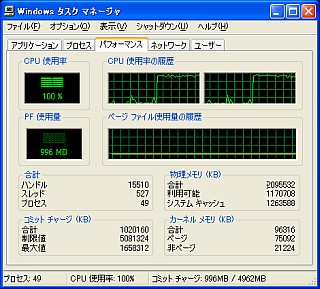

デュアルコア(Core2Duo、Athlon64 X2など)のCPUに対応したらしく、

エンコード終了後にWindowsを休止状態にする設定もできるようになり

便利な機能が増えています。

早速新しいバージョンaviutl99a2をダウンロードして使ってみました。

前のバージョンよりも確実にエンコードが速くなりましたね。

エンコードの時間を計ったわけではありませんが、

1.7倍くらいスピードアップしている気がします。

Core2DuoE6420(2.13GHz)にメモリ2GBの環境で

久しぶりにCPU使用率100%が見れました。

こういうマルチスレッド対応のフリーソフトは助かりますね。

さすがにデュアルコアでもCPU使用率が100%になると

ウインドウなど画面を表示する反応が若干鈍くなりますね。

それでもCeleronのパソコンを使っているくらいの感覚なので

軽い作業ならばエンコードしながらでも大丈夫だと思います。

エンコードの時間も短くなるので、パソコンの電気代が

少し節約できるかもしれません。これから地デジで録画した動画編集で

Core2Duoの性能をフルに発揮できそうですよ。

夕食が21時という感じに、生活リズムが素晴らしいことになってました(^^;

明日からは気合いを入れて大学行ってきますよー。

さて、動画を編集してエンコードするのに使う無料ソフトで

Aviutlというものがありますが、つい最近バージョンアップされたようです。

デュアルコア(Core2Duo、Athlon64 X2など)のCPUに対応したらしく、

エンコード終了後にWindowsを休止状態にする設定もできるようになり

便利な機能が増えています。

早速新しいバージョンaviutl99a2をダウンロードして使ってみました。

前のバージョンよりも確実にエンコードが速くなりましたね。

エンコードの時間を計ったわけではありませんが、

1.7倍くらいスピードアップしている気がします。

Core2DuoE6420(2.13GHz)にメモリ2GBの環境で

久しぶりにCPU使用率100%が見れました。

こういうマルチスレッド対応のフリーソフトは助かりますね。

さすがにデュアルコアでもCPU使用率が100%になると

ウインドウなど画面を表示する反応が若干鈍くなりますね。

それでもCeleronのパソコンを使っているくらいの感覚なので

軽い作業ならばエンコードしながらでも大丈夫だと思います。

エンコードの時間も短くなるので、パソコンの電気代が

少し節約できるかもしれません。これから地デジで録画した動画編集で

Core2Duoの性能をフルに発揮できそうですよ。

| パソコン関係::便利なソフトを紹介 | 23:31 | コメント(0) |

2007,11,03, Saturday

映像編集関係のネタになりますが、ここ数日で

地デジが簡単にパソコンで見れるあやしい商品の登場で盛り上がっています。

Friio - 地上デジタルハイビジョンテレビアダプター 「フリーオ」

商品説明の通り、USB接続にて手軽に地デジが見れて

コピーも自由にできる生の映像データが録画できるらしいです。

台湾人が販売しているのか知りませんが、ホームページの

日本語も怪しいですし、購入レポート・動作報告も聞いていないので

信憑性はゼロに等しいですが、話題性は抜群ですね。

とりあえず私は地デジをパソコンで観てハイビジョン録画できる設備を

既に整えているので、この機器は様子を見るだけにしてます。

いよいよ地デジの不正チューナ登場になってしまうのでしょうか。

この商品が本当に使えるならば、最大の欠点(コピーできない)を

簡単に解消できます。ある意味で地デジ普及率も上がりそうですね。

私も地デジのコピーワンスは反対です。利用者の使い勝手が悪くなる

システムにしたB-CAS関連の利権団体が、今回の商品登場で

どのような反応をするのか見物です。

地デジが簡単にパソコンで見れるあやしい商品の登場で盛り上がっています。

Friio - 地上デジタルハイビジョンテレビアダプター 「フリーオ」

商品説明の通り、USB接続にて手軽に地デジが見れて

コピーも自由にできる生の映像データが録画できるらしいです。

台湾人が販売しているのか知りませんが、ホームページの

日本語も怪しいですし、購入レポート・動作報告も聞いていないので

信憑性はゼロに等しいですが、話題性は抜群ですね。

とりあえず私は地デジをパソコンで観てハイビジョン録画できる設備を

既に整えているので、この機器は様子を見るだけにしてます。

いよいよ地デジの不正チューナ登場になってしまうのでしょうか。

この商品が本当に使えるならば、最大の欠点(コピーできない)を

簡単に解消できます。ある意味で地デジ普及率も上がりそうですね。

私も地デジのコピーワンスは反対です。利用者の使い勝手が悪くなる

システムにしたB-CAS関連の利権団体が、今回の商品登場で

どのような反応をするのか見物です。

| パソコン関係::雑談・新製品情報 | 23:53 | コメント(0) |

2007,09,30, Sunday

今日からハヤテのごとく!のオープニングやエンディングの音楽が変わりましたね。

新オープニング曲の「七転八起☆至上主義!」は歌詞の中に顔文字(◎_◎;)が

出てました。顔文字付きの歌詞は初めて見ましたよ。

ふと思い出しましたが、何年か前に紅白で歌われた曲の歌詞に

「../ (ドットドットスラッシュ)」があった気がします。

ディレクトリを移動して何をしたいのでしょうか(^^;

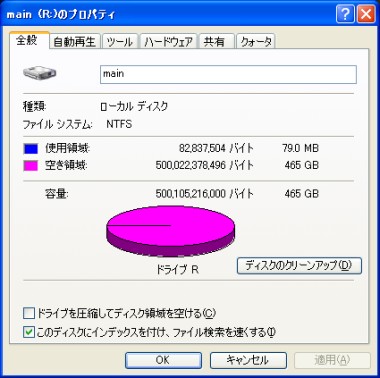

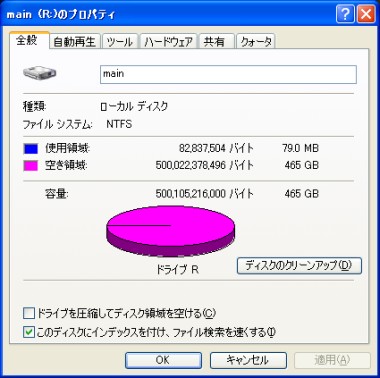

さて、昨日アキバで購入したパーツで外付けHDD3号機を作ってみました。

HDDはSeagate ST3500630A、HDDケースはオウルテック OWL-EGP35/U2を使っています。

この製品はネジを全く使わずに素早く組み立てが出来るのがウリらしい。

写真に写っている黄緑色の固定器具でHDDを固定しているようです。

弁当箱の蓋みたいに、両側から挟んで固定できます。

今回のHDDケースは冷却ファンが付いているタイプです。

ファンは2500rpmで回りますが、そこまで耳障りな風きり音はしてません。

電源コネクタを外すこともできるので、夏以外はファンを止めて使おうかと思います。

今回のHDDは500GBにしてみました。フォーマット直後の写真です。

OS上では465GBと表示されています(1024ごとに単位が変わるため)。

地上デジタル放送をパソコンで録画するようになってから、

ハードディスクの消費ペースが5倍以上になっています(^^;

今回の外付けHDD3号機を合わせて総容量は1500GB(1.5TB)になりましたが

1年保つか微妙なところです。パソコンが地デジHDDレコーダも兼ねると大変ですよ。

新オープニング曲の「七転八起☆至上主義!」は歌詞の中に顔文字(◎_◎;)が

出てました。顔文字付きの歌詞は初めて見ましたよ。

ふと思い出しましたが、何年か前に紅白で歌われた曲の歌詞に

「../ (ドットドットスラッシュ)」があった気がします。

ディレクトリを移動して何をしたいのでしょうか(^^;

さて、昨日アキバで購入したパーツで外付けHDD3号機を作ってみました。

HDDはSeagate ST3500630A、HDDケースはオウルテック OWL-EGP35/U2を使っています。

この製品はネジを全く使わずに素早く組み立てが出来るのがウリらしい。

写真に写っている黄緑色の固定器具でHDDを固定しているようです。

弁当箱の蓋みたいに、両側から挟んで固定できます。

今回のHDDケースは冷却ファンが付いているタイプです。

ファンは2500rpmで回りますが、そこまで耳障りな風きり音はしてません。

電源コネクタを外すこともできるので、夏以外はファンを止めて使おうかと思います。

今回のHDDは500GBにしてみました。フォーマット直後の写真です。

OS上では465GBと表示されています(1024ごとに単位が変わるため)。

地上デジタル放送をパソコンで録画するようになってから、

ハードディスクの消費ペースが5倍以上になっています(^^;

今回の外付けHDD3号機を合わせて総容量は1500GB(1.5TB)になりましたが

1年保つか微妙なところです。パソコンが地デジHDDレコーダも兼ねると大変ですよ。

| パソコン関係::自作パソコン・自宅サーバ | 18:26 | コメント(0) |

2007,09,22, Saturday

パソコンで動画を見ると、一定のタイミングでコマ落ちのような

カクつき(ゆらぎ)が起こりますね。性能の良い最新のパソコンでも

このような現象が起こることがあります。

動画の種類や視聴者の感覚にもよりますが、こういう動画のカクつきを

なくせる方法がありますので、今日はソフトを1つ紹介します。

動画のカクつきが気になるときは試す価値はあると思いますよ。

■注意!

・紹介したソフトで確実にカクつきを治せるとは限りません。

・普段から激しくコマ落ちするパソコンでは効果はありません。

・ソフトをインストールすると動画再生時のCPU負荷が大きくなります。

・パソコンのリフレッシュレートが60Hz以外では効果がありません。

(ほとんどのパソコンは60Hzになっていますが念のため)

カクつきを治せるソフトはReClock DirectShow Filterというもの。

英語のソフトウェアですが、インストールしておくだけでOK

あとは普通に動画を再生させるだけで効果がでます。

このReClockでカクつきを解消できるのは、保存してある動画ファイルの

再生時だけです。TVチューナーからの映像やYoutube、ニコニコ動画では

効果はありません。なお、再生ソフトがPowerDVDであれば

DVDの再生でも効果が出るようです。

まずはReClock DirectShow Filterのサイトへアクセスします。

「22/12/2005 - Version 1.6 available here」を探して「here」を

クリックするとダウンロードできます。zipファイルを解凍してsetup.exeを

実行してください。あとは指示に従ってInstallボタンをクリックすれば

インストール完了です。

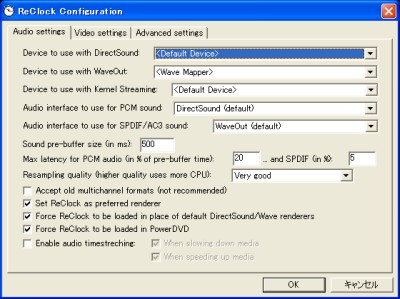

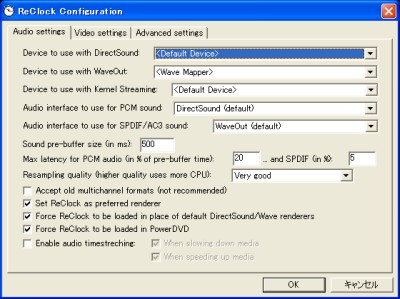

初期設定のままでも使えますが、次のような設定にしておくことをお勧めします。

WindowsXPでは[スタート]→[すべてのプログラム]→[ReClock]→[Configure ReClock]

をクリックして設定画面を表示させ、写真を参考に3カ所設定を変更してください。

OKをクリックすると英語でメッセージが出ますが、そのままOKをクリックしてください。

これで準備はできました。いつも通りmpgやaviやwmvの動画を再生させてみてください。

タスクトレイに時計マークが表示されるはずです。

この時計マークが緑色になっていたら、カクつきを防ぐために

ReClockが動いていることになります。スムースに再生しているでしょうか?

フルスクリーンにしてみたり、いろいろな動画で試してみてカクつきなく

快適に再生できているか確かめてください。

時計マークが赤色になった場合は、ReClockでは対応できない動画です。

flv形式やmkv形式などは非対応のようです。

時計マークが黄色の場合は、ReClockで対応できる動画ですが

動画のフレームレートがモニタのリフレッシュレートと違うため

カクつきを防ぐ処理は行っていない状態です。たいていの動画は

フレームレートが30FPSや60FPSですが24FPSや25FPSの動画では、

時計マークは黄色になるようです。

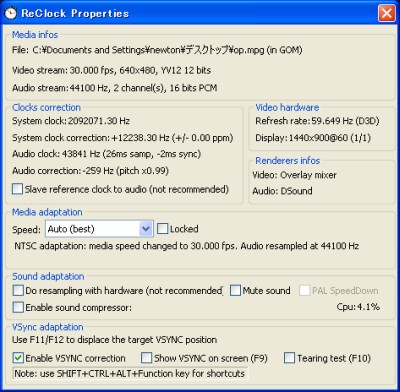

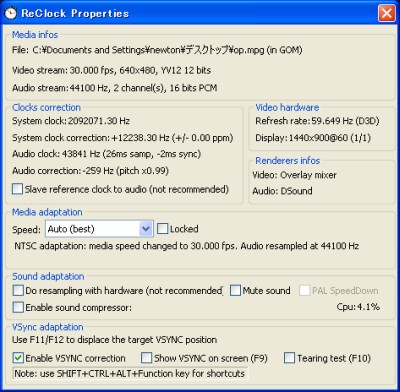

ちなみにタスクトレイに表示されている時計マークをダブルクリックすると

このような感じでReClockの細かな状態が確認できます。詳しい説明は

省略しますが、動画と音声のタイミングを微調整させていることが分かります。

私のパソコンでは、ReClockをインストールしてからカクつきが

見事になくなりました。普通にテレビで見ているような感じで

なめらかに再生されています。

カクつきを防ぐ機能をWindowsが処理するようにすれば一番良いのですが……。

ちなみにWindowsVistaでも動画のカクつきは起こります。やはりWindowsには

不便なところが残っていますね。

カクつき(ゆらぎ)が起こりますね。性能の良い最新のパソコンでも

このような現象が起こることがあります。

動画の種類や視聴者の感覚にもよりますが、こういう動画のカクつきを

なくせる方法がありますので、今日はソフトを1つ紹介します。

動画のカクつきが気になるときは試す価値はあると思いますよ。

■注意!

・紹介したソフトで確実にカクつきを治せるとは限りません。

・普段から激しくコマ落ちするパソコンでは効果はありません。

・ソフトをインストールすると動画再生時のCPU負荷が大きくなります。

・パソコンのリフレッシュレートが60Hz以外では効果がありません。

(ほとんどのパソコンは60Hzになっていますが念のため)

カクつきを治せるソフトはReClock DirectShow Filterというもの。

英語のソフトウェアですが、インストールしておくだけでOK

あとは普通に動画を再生させるだけで効果がでます。

このReClockでカクつきを解消できるのは、保存してある動画ファイルの

再生時だけです。TVチューナーからの映像やYoutube、ニコニコ動画では

効果はありません。なお、再生ソフトがPowerDVDであれば

DVDの再生でも効果が出るようです。

まずはReClock DirectShow Filterのサイトへアクセスします。

「22/12/2005 - Version 1.6 available here」を探して「here」を

クリックするとダウンロードできます。zipファイルを解凍してsetup.exeを

実行してください。あとは指示に従ってInstallボタンをクリックすれば

インストール完了です。

初期設定のままでも使えますが、次のような設定にしておくことをお勧めします。

WindowsXPでは[スタート]→[すべてのプログラム]→[ReClock]→[Configure ReClock]

をクリックして設定画面を表示させ、写真を参考に3カ所設定を変更してください。

OKをクリックすると英語でメッセージが出ますが、そのままOKをクリックしてください。

これで準備はできました。いつも通りmpgやaviやwmvの動画を再生させてみてください。

タスクトレイに時計マークが表示されるはずです。

この時計マークが緑色になっていたら、カクつきを防ぐために

ReClockが動いていることになります。スムースに再生しているでしょうか?

フルスクリーンにしてみたり、いろいろな動画で試してみてカクつきなく

快適に再生できているか確かめてください。

時計マークが赤色になった場合は、ReClockでは対応できない動画です。

flv形式やmkv形式などは非対応のようです。

時計マークが黄色の場合は、ReClockで対応できる動画ですが

動画のフレームレートがモニタのリフレッシュレートと違うため

カクつきを防ぐ処理は行っていない状態です。たいていの動画は

フレームレートが30FPSや60FPSですが24FPSや25FPSの動画では、

時計マークは黄色になるようです。

ちなみにタスクトレイに表示されている時計マークをダブルクリックすると

このような感じでReClockの細かな状態が確認できます。詳しい説明は

省略しますが、動画と音声のタイミングを微調整させていることが分かります。

私のパソコンでは、ReClockをインストールしてからカクつきが

見事になくなりました。普通にテレビで見ているような感じで

なめらかに再生されています。

カクつきを防ぐ機能をWindowsが処理するようにすれば一番良いのですが……。

ちなみにWindowsVistaでも動画のカクつきは起こります。やはりWindowsには

不便なところが残っていますね。

| パソコン関係::便利なソフトを紹介 | 23:43 | コメント(0) |

2007,09,13, Thursday

今日で夏休みが終わります。昨晩は寒くてパソコン動かしても

部屋が21℃まで下がっていました。もう夏は終わりですねー。

パソコンでMSN Messengerの再接続をしようとしたら

「お使いになるにはソフトウェアのアップグレードが必要です」

というダイアログが出て、強制的にWindows Live Messengerへ移行することに。

いままで「新しいバージョンをダウンロードしますか?」という

確認画面が出ても、キャンセルして昔のバージョンが使えていたのですが…。

今日からはアップグレードしないとサインインできませんでした。

MSN Messengerに重大なセキュリティホールでも見つかったのでしょうかね?

こういう風に無理矢理アップグレードさせたり、設定を勝手に書き換える

マイクロソフトの製品は好きになれませんね……。

ちなみに、普段よく使うソフトはOS付属ではないものをよく使っています。

・メモ帳 → TeraPad

・WindowsMediaPlayer(音楽) → Sound Player Lilith

・WindowsMediaPlayer(動画) → GOM Player

・Windows画像とFAXビューア → IrfanView

・IME(日本語入力) → ATOK

ちなみに、ブラウザはInternet ExplorerとFireFoxを使ってますねー。

7年間「MSN Messenger」と呼んでいましたが、今日からは

「Windows Live Messenger」ですか。今時Messengerを仕方なく

バージョンアップするのは私くらいでしょうね(^^;

部屋が21℃まで下がっていました。もう夏は終わりですねー。

パソコンでMSN Messengerの再接続をしようとしたら

「お使いになるにはソフトウェアのアップグレードが必要です」

というダイアログが出て、強制的にWindows Live Messengerへ移行することに。

いままで「新しいバージョンをダウンロードしますか?」という

確認画面が出ても、キャンセルして昔のバージョンが使えていたのですが…。

今日からはアップグレードしないとサインインできませんでした。

MSN Messengerに重大なセキュリティホールでも見つかったのでしょうかね?

こういう風に無理矢理アップグレードさせたり、設定を勝手に書き換える

マイクロソフトの製品は好きになれませんね……。

ちなみに、普段よく使うソフトはOS付属ではないものをよく使っています。

・メモ帳 → TeraPad

・WindowsMediaPlayer(音楽) → Sound Player Lilith

・WindowsMediaPlayer(動画) → GOM Player

・Windows画像とFAXビューア → IrfanView

・IME(日本語入力) → ATOK

ちなみに、ブラウザはInternet ExplorerとFireFoxを使ってますねー。

7年間「MSN Messenger」と呼んでいましたが、今日からは

「Windows Live Messenger」ですか。今時Messengerを仕方なく

バージョンアップするのは私くらいでしょうね(^^;

| パソコン関係::雑談・新製品情報 | 22:28 | コメント(0) |

2007,08,04, Saturday

最近は日付が変わってから記事を書くことが多くなりました(^^;

普段書く日本語さえ、若干変な書き方をしているのに

寝る前に書くと、余計に文章がおかしくなりそう。よくない習慣です。

実家へ帰省して2日目。自分の部屋はエアコンがないので

お昼時は地獄です。自分が暑さに耐えるのも大変ですが

ノートパソコンや外付けHDDがヤケドしそうなくらい

熱くなっているので危険です。

そこで、自分の部屋にある物で簡単な冷却システム作ってみました。

まず外付けHDDの上には余っているCPUクーラーを載せて、鉄道模型の

電源装置で冷却ファンを動かす。ノートパソコンは扇風機の風を

直接当てるという感じにしてみました。

外付けHDDは全く熱くならなくなりました。むしろ冷たいです(^^;

さすがCPUクーラー(Pentium4 3GHzのリテールクーラー)は効果抜群です。

ノートパソコン本体の方は、温いくらいになりました。

夏場のノートPCは管理が大変です。トラブルなく長く

使えるようにするには、こういう工夫が必要ですね。

普段書く日本語さえ、若干変な書き方をしているのに

寝る前に書くと、余計に文章がおかしくなりそう。よくない習慣です。

実家へ帰省して2日目。自分の部屋はエアコンがないので

お昼時は地獄です。自分が暑さに耐えるのも大変ですが

ノートパソコンや外付けHDDがヤケドしそうなくらい

熱くなっているので危険です。

そこで、自分の部屋にある物で簡単な冷却システム作ってみました。

まず外付けHDDの上には余っているCPUクーラーを載せて、鉄道模型の

電源装置で冷却ファンを動かす。ノートパソコンは扇風機の風を

直接当てるという感じにしてみました。

外付けHDDは全く熱くならなくなりました。むしろ冷たいです(^^;

さすがCPUクーラー(Pentium4 3GHzのリテールクーラー)は効果抜群です。

ノートパソコン本体の方は、温いくらいになりました。

夏場のノートPCは管理が大変です。トラブルなく長く

使えるようにするには、こういう工夫が必要ですね。

| パソコン関係::自作パソコン・自宅サーバ | 23:59 | コメント(0) |

2007,07,22, Sunday

今日は、ずっとアパートに引きこもりです。明日は

テストが一気に3科目もありますから(^^;

なので、ちょこっとパソコン関連のネタをお話しして

今日の分は軽く済ませようと思います。

→1080i対応のキャプチャカード「Monster X」が来週発売

パソコンでD4端子の映像をキャプチャできるというカードだそうです。

簡単に言えば、外付けの地上デジタルチューナとMonster Xを繋げれば

一般のパソコンで地上デジタル放送が見れたり録画できるというわけです。

価格は3万円くらいしますし、PCI-Express x1スロットを使うこと、

Core2DuoのCPUでないと動かないらしいので、一般の人には

敷居が高そうですけど、注目のPCパーツです。

まだ発売されていませんので何とも言えませんが

評判が良ければ私も欲しいですね。

少なくとも、今年中には私の部屋にも地上デジタル放送が

見れるようにしたいところ。……あまりテレビ見ませんが

ハイビジョン画質の映像はやっぱり凄いですからね。

テストが一気に3科目もありますから(^^;

なので、ちょこっとパソコン関連のネタをお話しして

今日の分は軽く済ませようと思います。

→1080i対応のキャプチャカード「Monster X」が来週発売

パソコンでD4端子の映像をキャプチャできるというカードだそうです。

簡単に言えば、外付けの地上デジタルチューナとMonster Xを繋げれば

一般のパソコンで地上デジタル放送が見れたり録画できるというわけです。

価格は3万円くらいしますし、PCI-Express x1スロットを使うこと、

Core2DuoのCPUでないと動かないらしいので、一般の人には

敷居が高そうですけど、注目のPCパーツです。

まだ発売されていませんので何とも言えませんが

評判が良ければ私も欲しいですね。

少なくとも、今年中には私の部屋にも地上デジタル放送が

見れるようにしたいところ。……あまりテレビ見ませんが

ハイビジョン画質の映像はやっぱり凄いですからね。

| パソコン関係::雑談・新製品情報 | 22:52 | コメント(0) |

2007,07,07, Saturday

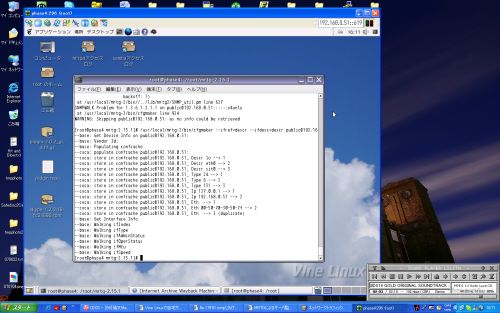

自宅サーバのVineLinuxでMSN Messengerと

Skypeが使えるように、いろいろ調整してみました。

まず、MSN MessengerはVineLinuxをインストールした時に

もともと入っていたGaimというソフトを起動して設定すれば

普通にサインインできました。

ステータスの設定やチャットなども出来ますし、相手が自分のアカウントを

一覧に追加しているか拒否しているかなど……本家のMessnegerには

ない機能も入っていてビックリ。Linuxは進んでいますね。凄いです。

次にSkypeですが、使えるようになるまで時間がかかりました。

SkypeのLinux版(Dynamic 1.2.0.18)をダウンロードして、こちらのサイトで

紹介している方法でrpmパッケージを作り、インストールしてみました。

インストールが終わってからSkypeを起動させようと

メニューからSkypeをクリックしても全然起動する気配がありません。

OSを再起動しても効果なし。コマンド入力(skype &)で起動させると

こんなエラーが表示されました。

skype: error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: cannot

open shared object file: No such file or directory

どうやらlibqt-mt.so.3のファイルが見つからないので起動できないそうです。

自分のVineLinuxにライブラリがあるかどうか検索するとlibqt-mt.so.3の

ライブラリは既にインストールされていることが判明。

そこで、ライブラリの置かれている場所に注目してみた。

VineLinux4.2でlibqt-mt.so.3は /usr/lib/qt-3.3.5/lib のフォルダに

入っています。しかも、このファイルはlibqt-mt.so.3.3.5のショートカットでした。

試しにlibqt-mt.so.3.3.5を /usr/lib へコピーしてファイル名を

libqt-mt.so.3にしたところ、Skypeが起動できるようになりました(^^;;

何となくやってみた作業がビンゴでしたよー。

VineLinuxでSkypeが起動できずに困っている方はライブラリの

データを別の場所へコピーさせてみるといいと思いますよ。

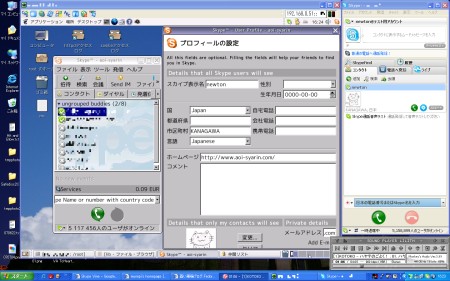

Linux版のSkypeとWindows版のSkypeを比較してみました。

Windows版はテスト用に作った予備アカウントでログイン。

なぜかLinux版は妙に文字が大きいです。ご年配の方でも見やすい設計?

[フルサイズで見る]

Linux版はウインドウや文字が大きすぎるので、プロフィール設定だと

OKボタンが画面からはみ出て押せません(^^;

仕方ないのでTabキーを何回か押して、おそらくOKボタンにフォーカスが

来たと思ったところでEnterキーを押したら設定が保存されました。

文字の大きさは、OSのどこかで設定変更できるのでしょうかね?

あとLinux版の画面に出ている0.09EUR(0.09ユーロ?)は何なのでしょうか?(^^;

とりあえず使えるだけでもありがたいので今日のLinux調整作業は成功です。

自分が最低限やりたいことはVineLinuxで全部実現できました。

あとは、暇なときにのんびり調整したいと思います。

Skypeが使えるように、いろいろ調整してみました。

まず、MSN MessengerはVineLinuxをインストールした時に

もともと入っていたGaimというソフトを起動して設定すれば

普通にサインインできました。

ステータスの設定やチャットなども出来ますし、相手が自分のアカウントを

一覧に追加しているか拒否しているかなど……本家のMessnegerには

ない機能も入っていてビックリ。Linuxは進んでいますね。凄いです。

次にSkypeですが、使えるようになるまで時間がかかりました。

SkypeのLinux版(Dynamic 1.2.0.18)をダウンロードして、こちらのサイトで

紹介している方法でrpmパッケージを作り、インストールしてみました。

インストールが終わってからSkypeを起動させようと

メニューからSkypeをクリックしても全然起動する気配がありません。

OSを再起動しても効果なし。コマンド入力(skype &)で起動させると

こんなエラーが表示されました。

skype: error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: cannot

open shared object file: No such file or directory

どうやらlibqt-mt.so.3のファイルが見つからないので起動できないそうです。

自分のVineLinuxにライブラリがあるかどうか検索するとlibqt-mt.so.3の

ライブラリは既にインストールされていることが判明。

そこで、ライブラリの置かれている場所に注目してみた。

VineLinux4.2でlibqt-mt.so.3は /usr/lib/qt-3.3.5/lib のフォルダに

入っています。しかも、このファイルはlibqt-mt.so.3.3.5のショートカットでした。

試しにlibqt-mt.so.3.3.5を /usr/lib へコピーしてファイル名を

libqt-mt.so.3にしたところ、Skypeが起動できるようになりました(^^;;

何となくやってみた作業がビンゴでしたよー。

VineLinuxでSkypeが起動できずに困っている方はライブラリの

データを別の場所へコピーさせてみるといいと思いますよ。

Linux版のSkypeとWindows版のSkypeを比較してみました。

Windows版はテスト用に作った予備アカウントでログイン。

なぜかLinux版は妙に文字が大きいです。ご年配の方でも見やすい設計?

[フルサイズで見る]

Linux版はウインドウや文字が大きすぎるので、プロフィール設定だと

OKボタンが画面からはみ出て押せません(^^;

仕方ないのでTabキーを何回か押して、おそらくOKボタンにフォーカスが

来たと思ったところでEnterキーを押したら設定が保存されました。

文字の大きさは、OSのどこかで設定変更できるのでしょうかね?

あとLinux版の画面に出ている0.09EUR(0.09ユーロ?)は何なのでしょうか?(^^;

とりあえず使えるだけでもありがたいので今日のLinux調整作業は成功です。

自分が最低限やりたいことはVineLinuxで全部実現できました。

あとは、暇なときにのんびり調整したいと思います。

| パソコン関係::自作パソコン・自宅サーバ | 22:27 | コメント(0) |

2007,07,06, Friday

自宅サーバのOSをWindows2000からUNIX系OSへ

乗り換え作業を続けています。今回はHDD丸ごと交換し、

新しいHDDに新しいOSを入れるようにしています。

問題があれば、いつでも昔のHDDに繋ぎかえて電源を入れれば

Windows2000で動かしていた時に戻せますから気が楽です(^^;

もともと新OSはFedora7をインストールする予定でしたが、エラーが出て

GUIのセットアップ画面すら拝めずに終了してしまいました。

テキストモードではセットアップ画面まで行けましたが、GUIがないと

心寂しいのでFedoraは諦めて、VineLinuxをインストールすることにしました。

Fedoraとは違い、トラブルなくスムースにインストール完了しました。

国産のLinuxは安定性抜群ですね。

意外だったのはHDDのフォーマットが猛烈に速かったこと。

320GBのHDDをWindowsXPなどでNTFSフォーマットすると2時間くらいかかりますが

VineLinuxでext3フォーマットだと30分程度で完了していました。

あと、自宅サーバのBIOSはBigDriveに対応していないので容量が137GBと

認識されていますが、VineLinuxではBigDriveに対応していますのでOS上では

320GBフルに使えました。昔は「137GBの壁」が問題になっていましたが

OSの進歩で、今だと壁を気にすることなく使えます。

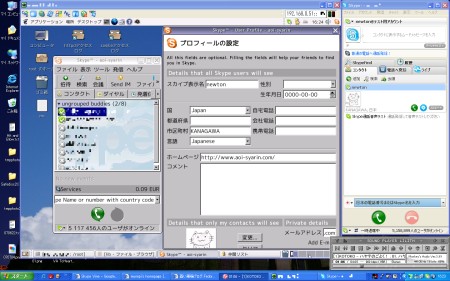

[フルサイズで見る]

OSのインストールが終わったら、VNCをインストールしてWindowsXPから

遠隔操作できるようにしてみました。WindowsXPからVineLinuxが

そのままマウスやキーボードで操作できます。

Windows2000で自宅サーバやっていた時からVNCは使っていましたので

一度使うとコレは手放せません。ただ、VNCは通信が暗号化されないので

外出先で操作するならトンネリングなどで保護しないと危険です。

本格的にLinuxを使うのは初めてなので、あちらこちらのサイトを

参考にして作業してみました。トラブルが続いたものの、今の時点で

これだけサーバの環境が整いました。

・VNC導入

・Webmin導入

・Webサーバ構築

・FTPサーバ設定

・Samba構築

・SSH構築

・openSSLで暗号化(https)

・バーチャルホスト設定、DiCE自動更新

・トラフィック監視システム(SNMP)構築

Linux初心者が1日でこれだけ進めれば上出来かな……。

15時間もパソコンを操作してしまいましたが(^^;;

とりあえず、Windows2000の時と同じくらいの環境が整いました。

他にもやりたいことはありますが、それは後ほど報告します。

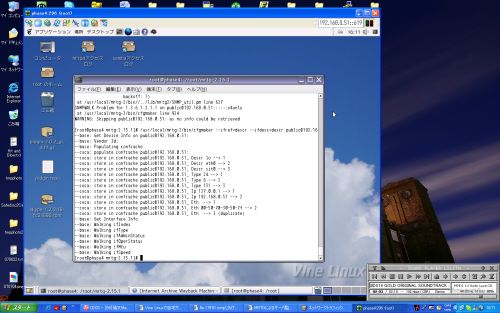

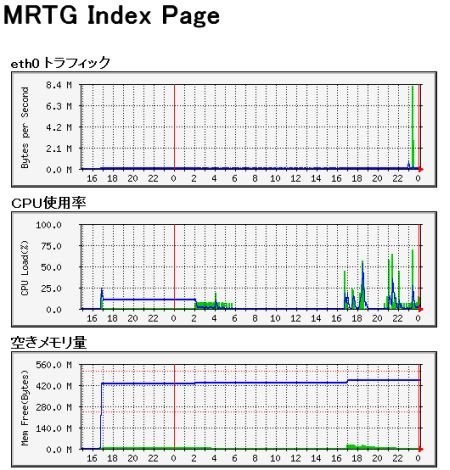

余談ですが、トラフィック監視ツールはこんな感じに自動更新されます。

CPU使用率やメモリ、HDDの使用率まで細かくグラフで出てきます。

いかにもサーバの管理者になった気分になれます(^^;

Linuxの環境を持っている方はインストールしてみると面白いと思いますよー。

乗り換え作業を続けています。今回はHDD丸ごと交換し、

新しいHDDに新しいOSを入れるようにしています。

問題があれば、いつでも昔のHDDに繋ぎかえて電源を入れれば

Windows2000で動かしていた時に戻せますから気が楽です(^^;

もともと新OSはFedora7をインストールする予定でしたが、エラーが出て

GUIのセットアップ画面すら拝めずに終了してしまいました。

テキストモードではセットアップ画面まで行けましたが、GUIがないと

心寂しいのでFedoraは諦めて、VineLinuxをインストールすることにしました。

Fedoraとは違い、トラブルなくスムースにインストール完了しました。

国産のLinuxは安定性抜群ですね。

意外だったのはHDDのフォーマットが猛烈に速かったこと。

320GBのHDDをWindowsXPなどでNTFSフォーマットすると2時間くらいかかりますが

VineLinuxでext3フォーマットだと30分程度で完了していました。

あと、自宅サーバのBIOSはBigDriveに対応していないので容量が137GBと

認識されていますが、VineLinuxではBigDriveに対応していますのでOS上では

320GBフルに使えました。昔は「137GBの壁」が問題になっていましたが

OSの進歩で、今だと壁を気にすることなく使えます。

[フルサイズで見る]

OSのインストールが終わったら、VNCをインストールしてWindowsXPから

遠隔操作できるようにしてみました。WindowsXPからVineLinuxが

そのままマウスやキーボードで操作できます。

Windows2000で自宅サーバやっていた時からVNCは使っていましたので

一度使うとコレは手放せません。ただ、VNCは通信が暗号化されないので

外出先で操作するならトンネリングなどで保護しないと危険です。

本格的にLinuxを使うのは初めてなので、あちらこちらのサイトを

参考にして作業してみました。トラブルが続いたものの、今の時点で

これだけサーバの環境が整いました。

・VNC導入

・Webmin導入

・Webサーバ構築

・FTPサーバ設定

・Samba構築

・SSH構築

・openSSLで暗号化(https)

・バーチャルホスト設定、DiCE自動更新

・トラフィック監視システム(SNMP)構築

Linux初心者が1日でこれだけ進めれば上出来かな……。

15時間もパソコンを操作してしまいましたが(^^;;

とりあえず、Windows2000の時と同じくらいの環境が整いました。

他にもやりたいことはありますが、それは後ほど報告します。

余談ですが、トラフィック監視ツールはこんな感じに自動更新されます。

CPU使用率やメモリ、HDDの使用率まで細かくグラフで出てきます。

いかにもサーバの管理者になった気分になれます(^^;

Linuxの環境を持っている方はインストールしてみると面白いと思いますよー。

| パソコン関係::自作パソコン・自宅サーバ | 23:25 | コメント(0) |